感染管理

感染管理室の紹介

組織横断的な院内感染対策活動を行うために、感染管理室を設置しています。

(兼任の室長1名、専従の感染管理認定看護師1名)

1.感染管理に関する基本的な考え

日本赤十字社感染管理指針に則り、以下の基本方針に沿って感染管理に取り組む。

(1)組織として感染対策に取り組む。

(2)職員が感染対策に取り組める環境を設備する

(3)地域の医療機関と連携して感染対策に取り組む

(4)赤十字ネットワークを活用し、院内外や国内外における感染対策に取り組む。

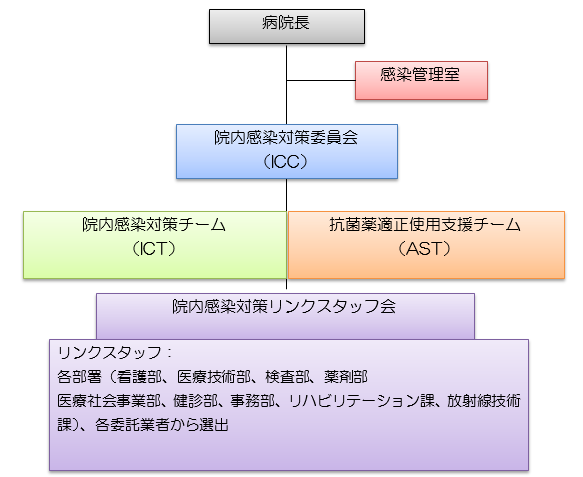

2.組織体制

感染管理室は、その役割・機能から、病院長直轄とし、組織横断的に活動できる組織配置とする。

【組織図】

3.感染管理室の主な業務

・院内、院外での感染対策に関した情報収集と管理

・感染症対策に関する相談対応

・職業感染防止、対応

・院内感染対策マニュアルの管理(作成、見直し、改訂など)

・感染対策に関する物品の見直しなど

・アウトブレイク対応

・サーベイランス

①各医療関連感染サーベイランス

②外部サーベイランス

※院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業参加

※感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)事業参加

※DINQL(日本看護協会)サーベイランス事業参加

※鳥取県院内感染対策サーベイランス事業参加

※鳥取県東部圏域手指衛生サーベイランス事業参加

・ICTラウンド(環境)

・ASTラウンド(抗菌薬適正使用)

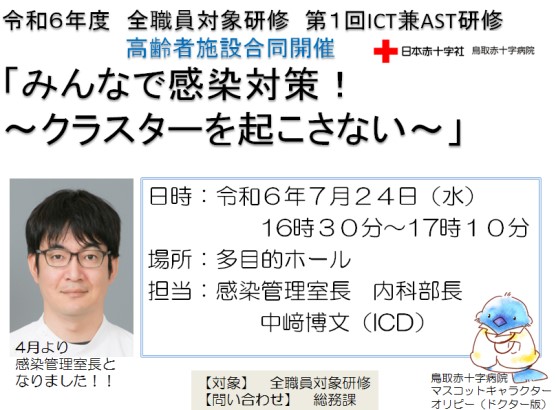

・教育、研修

※職員オリエンテーション(新採用者)、全職員対象の研修会の開催(年3回)など

・院外との連携・活動

鳥取県感染制御地域支援ネットワークに係る感染制御専門家チーム

鳥取県東部圏域感染制御地域支援ネットワーク

クリニック等への訪問指導

4.感染管理のための委員会

感染管理のための施設としての方針を決定し、その具体的な対応について協議するための

委員会を設置している。

(1)院内感染対策委員会(ICC)

病院長直轄の機関として、院内感染対策委員会を設け、院内における院内感染管理

体制の整備を行っている。

(2)院内感染対策チーム(ICT)

病院長直属の組織として、感染対策の実践的な活動を行う多職種による感染制御

チーム(ICT)を設置している。

【主な活動内容】

・定期的なラウンド:週1回

・アウトブレイク対応

・院内感染対策リンクスタッフ会推進

・職員等の教育

ICTは多職種によって構成する。(感染管理室長、感染管理認定看護師、感染管理担当薬剤師、

感染管理担当臨床検査技師、その他必要な職員)

|

主なメンバー |

人数 |

|

感染管理室長 |

1名 |

|

医師(ICD含む) |

3名(室長含む) |

|

薬剤師(クリックするとインタビューページに移動します) |

3名 |

|

臨床検査技師 |

2名 |

|

感染管理認定看護師 |

2名 |

(3)抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

国が策定する薬剤耐性(AMR)アクションプランに基づいて、抗菌薬適正使用支援(AS)を実践し、

抗微生物薬適正使用を図る。主に以下の活動を行う。

①感染症治療の早期モニタリング及び主治医へのフィードバック

②抗菌薬適正使用に係る評価

③微生物検査・臨床検査の利用に関すること

④抗菌薬使用指針の作成及びアップデート

⑤抗菌薬適正使用推進のための教育・啓発

⑥定期的な採用抗菌薬の見直し

⑦他施設との抗菌薬適正使用の情報共有と連携、コンサルテーション

(抗菌薬適正使用に向けた取り組み)

年間を通しては、抗菌薬毎のDDD(標準投与量)との差異、検査部と連携して総使用量と

感受性の変化を監視し、院内感染対策委員会へ報告することで病院として耐性化防止に取り組んでいます。

(4)院内感染リンクスタッフ会

院内感染対策リンクスタッフ会は、院内感染対策チーム会と連携して、院内職員(委託業者を含める)

の感染防止に対する意識の統一を図り、患者・家族及びに病院に勤務するすべての職員の安心と安全を

確保することを目的とする。感染リンクスタッフ会への参加、自部署での感染対策の徹底自部署での院

内感染対策マニュアルの周知、自部署でのスタッフへの助言、指導を行う。

5.その他

外来患者さまや入院患者さまへの感染対策の協力もお願いしています。

リハビリ前の手指衛生 各種院内掲示